Rosenkranzgebet im Keller

Freitag, 8. Mai 2020 | Text: Judith Levold | Bild: Maria Wachter, privat

Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten

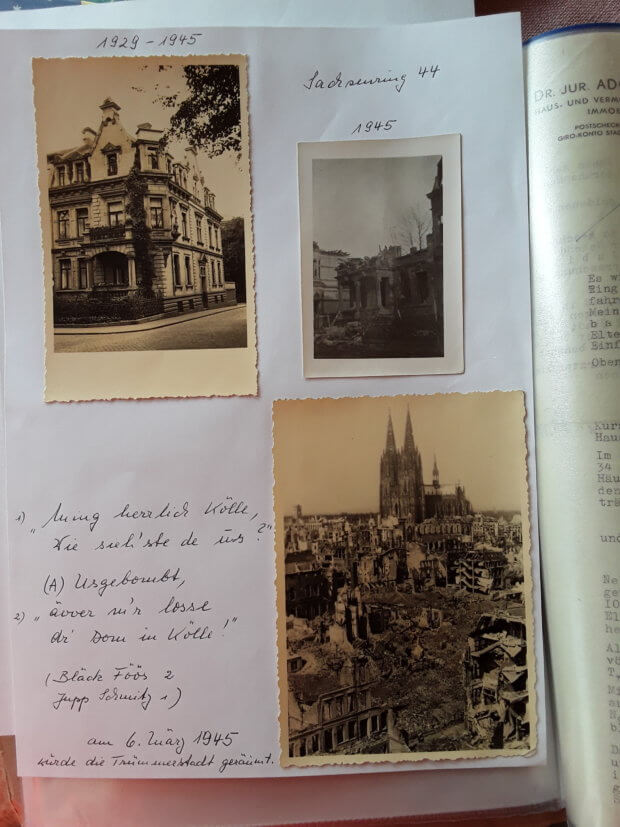

Maria Wachter, geb. Dietlein, und Mutter des Künstlers Cornel Wachter, ist echte Südstädterin. Ihr Elternhaus stand am Sachsenring neben der Ulrepforte. Dort, wo heute die Nord-Süd-Fahrt auf den den Ring stößt, stand bis nach dem 2. Weltkrieg nämlich eine komplette Häuserzeile – gegen Ende des Krieges wurde dort auch Maria Wachters Elternhaus ausgebombt.

Seit Wochen wegen der Corona-Kontaktsperre allein zu Haus´, hat die heute 91jährige Maria Wachter begonnen, zu schreiben. Unter anderem schrieb sie ihre Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre und an Köln nach Kriegsende 1945 auf. Anlässlich des 8. Mai, dem Tag der Befreiung und Kapitulation Deutschlands, hier einer ihrer Texte, das Titelbild zeigt Maria Wachter als 14jährige 1943:

Rosenkranzgebet im Keller

Wir schreiben das Jahr 1942. Unser Leben wird Tag und Nacht bestimmt durch Fliegeralarme, die mit durchdringendem Sirenengeheul warnen und den Gang in den Luftschutzkeller veranlassen. Es war oft kein Gang mehr, sondern ein Laufen, Rennen und Stolpern, denn der Luftschutzraum war ein nasser Keller auf dem alten Wallgraben unter der Ulrepforte. Im Laufe der Jahre stellten die Eltern in einem der Räume ein Etagenfeldbett für ihre beiden jüngsten Kinder auf. An den Wänden liefen die Wassertropfen herab. Und mit uns saßen in diesem circa 30 Quadratmeter großen, ungelüfteten Raum Menschen aus dem Kartäuserhof, vom Kartäuserwall und der Ulrichgasse, selbstverständlich auch die Nachbarn vom Sachsenring mit Koffern, Taschen und Kleiderpaketen auf dem Arm.

Das alte Gemäuer zitterte bei jeder Bombenexplosion, wie auch die Abschüsse der Flakgeschosse durchdringend hörbar waren und ebenso viel Angst verbreiteten wie die heimtückischen Phosphorbomben mit Zeitzündern. Irgendwer stimmte leise ein Rosenkranzgesätz an – zuerst zaghaft, dann sprachen und beteten fast alle um uns herum mit, bis ein Luftschutzwart, der seinen Gang durch dieses Labyrinth machte, hereinstolzierte, mit den schwarzen Stiefeln einen harten Tritt suggerierte – obwohl er wohl auch um sein Leben bangte –, woraufhin sich eine Totenstille ausbreitete. Alle schauten schweigend in die Runde, und hatte der Wächter den Raum verlassen, war bald wieder ein zaghaftes Beginnen des hilfesuchenden Gebetes zu hören, dem sich niemand verschließen konnte, sodass gemeinsam wieder lauter gebetet wurde.

Markante Daten habe ich nie aus der Erinnerung verloren. Es war die Nacht des Festes Peter und Paul 1943. Nach der Entwarnung sahen wir, was bitterlich getroffen war. Und mit einem lauten Knall neigte sich der brennende Turm der Paulskirche und fiel donnernd vornüber zu Boden. Immerhin war dabei kein Mensch zu Schaden gekommen. Sogleich machten sich hilfsbereite Nachbarn daran, aus den brennenden Häusern in der Nachbarschaft, die eigene Gefährdung nicht beachtend, zu retten, was zu retten war. Möbel, Hausrat, Matratzen, Kleider … einfach alles, was zu fassen und zu tragen war, lag auf der Allee.

Auf den Bänken saßen erschöpfte Menschen, die eine kleine Ruhepause machten, ehe es wieder anzupacken galt. Jeder half jedem, wo es nottat. Und eine 18-Jährige machte sich gegen den Widerspruch aller noch einmal auf den Weg in ihr brennendes Elternhaus. Ein Verehrer hatte ihr gestern zum Geburtstag einen Blumenstrauß geschenkt, und der lag im Waschbecken des Badezimmers in der ersten Etage. Die Blumen wurden gerettet! Aber unser Nachbar, der Vater dieser jungen Dame, war von einem Flaksplitter getroffen worden. Da kniete ich im Souterrain am Boden neben der Trage von Onkel Karl, aus dessen Schläfe das Blut nur noch langsam heraussickerte und der den letzten Atemzug tat.

Zerstörtes Elternhaus von Maria Wachter am Sachsenring und Köln in Trümmern mit Dom 1945

1944 wurde mein Elternhaus zu einer Insel circa 20 wohnungslos Gewordener aus der Paulstraße, die bei uns wenigstens ein Dach über dem Kopf hatten auf einem Sitzplatz der Treppe zur ersten und zweiten Etage. Und das über viele Tage. Im Augustinerkrankenhaus konnte dieser und jener schließlich untergebracht werden, in der Hoffnung, doch noch besseren Tagen entgegenzusehen.

Eine schlimme Entwicklung machte sich stattdessen breit. Tür und Tor wurden geschlossen: Im Severinskloster brach Fleckfieber aus, das bedeutete, niemand durfte hinein und niemand durfte hinaus. Der alleinstehende ältere Herr von der Severinstraße, der seine Wohnung dort verloren hatte, dann wiederum den Treppensitzplatz in meinem Elternhaus bei der Zerstörung desselben, er wurde das erste Opfer dieser schrecklichen Krankheit.

Unsere Mutter und die sechs Kinder lebten auf engstem Raum inzwischen im Bergischen Land, dazu zwei alte Damen aus der Paulstraße. Man wechselte sich am einzigen Kohlenherd, der auch wenigstens den Küchenraum beheizte, mit dem Kochen schmaler Süppchen ab. Dann wurden alle aufgeschreckt, als am 2. März 1945 Bombergeschwader sich über dem Bergischen sammelten und in Formation Richtung Westen flogen, das heißt auf Köln an. Explosionen und Erschütterungen waren hier, 30 Kilometer Luftlinie, zu hören und zu spüren. Vor allem spürten wir die große Sorge um unseren Vater, von dem wir nicht wussten: Lebt er noch? Oder hat der todbringende Flecktyphus ihn erreicht? Überlebt er diesen Angriff, der uns hier draußen in unbekannte Schrecken versetzt?

Das Bild der Verwüstung unserer Stadt sahen meine damals 19-jährige Schwester und ich, 14-jährig, am 14. Mai 1945. Die Häuser und Straßen waren ein Trümmerfeld, durch das wir uns einen Weg mit den Fahrrädern auf den Schultern bahnten. All das konnten wir aber hinnehmen in der großen Freude, unserem Vater, zwar schmal und abgearbeitet, leibhaftig in die Arme fallen zu können. Wir waren nur vom Willen beseelt, ein neues, ein anderes, bis dahin unbekanntes Leben in der Zukunft leben zu können.

Ein Bett im mittlerweile keimfreien Krankenhaus, ein Mittagessen in der Metzgerei des bayrischen Freundes unseres Vaters auf der Severinstraße, die Entschuttung einer gemieteten Wohnung am Ubierring ohne Fenster und ohne Etagentüre im zweiten Stock und die langsame Rückkehr lieber, uns bekannter Menschen waren ein unvorstellbarer Lohn fürs Wasserschleppen vom Hydranten am Severinstor/Chlodwigplatz und fürs Schlangestehen um Wattebrot in der Merowingerstraße. Und die Gewissheit, dass uns keine Sirene mehr aus dem wohlverdienten Schlaf nach täglich harter Aufbauarbeit reißen würde – die Loren um die Kirche St. Severin waren mit Trümmerresten zu füllen, was Vorbedingung für die Zuteilung der Lebensmittelkarte war –, ließ uns vertrauensvoll in die noch anstehenden schwierigen Tage gucken.

Der Dom war zwar schwer beschädigt, aber seine Türme zeigten nach wie vor symbolhaft himmelwärts. Und das taten auch wir Jugendlichen. Uns eröffneten sich bisher unbekannte, das heißt verbotene und unterdrückte, Möglichkeiten. Über Schule und Kirchen, die wir gerne und bewusst angenommen haben.

Das alles ist vor 75 Jahren ein Neubeginn gewesen. Wir Alten vergessen es niemals, und die Jungen mögen ihren Alten verzeihen, wenn sie das immer wieder erzählen.

Maria Wachter, geb. Dietlein, Köln

Dir gefällt unsere Arbeit?

meinesuedstadt.de finanziert sich durch Partnerprofile und Werbung. Beide Einnahmequellen sind in den letzten Monaten stark zurückgegangen.

Solltest Du unsere unabhängige Berichterstattung schätzen, kannst Du uns mit einer kleinen Spende unterstützen.

Paypal - danke@meinesuedstadt.de

Artikel kommentieren